河内木綿について

河内木綿について

はじめに

木綿は江戸時代に河内国で盛んに栽培された伝統的な商品作物です。実から採れる白い繊維は布に加工され、「河内木綿」として全国に流通しました。

大和川の付け替えによる綿作の発展

河内国における綿作の転機となったのは、何といっても大和川の付け替えです。付け替え工事の以前は、低湿地で地域を貫流する大和川水系の河川によって洪水被害の絶えなかった中河内では、旧大和川沿岸の農民による付け替え要求が早くから行われていましたが、宝永元年(1704)に至ってやっとその念願がかないます。大和川付け替え後にその川床に開かれた新田は、49新田、1,063町(ヘクタール)といわれます。

大和川付け替え工事の後、川床に開発された新田には砂地が多く、木綿の栽培に適していました。綿花が盛んに栽培され、生産量が急増しました。それまでの加工品としての綿布とは別に、実綿(種の付いた綿)・繰綿(種を除いた綿)が商品として大量に出荷されるようになりました。

木綿の衰退

明治時代に入ると安価でかつ機械化に適した性質を持つ輸入綿におされ、大正時代半ばには在来綿の生産が途絶えてしまいました。しかし、河内地域の経済史や文化史を知るうえで、「河内木綿」はとても重要な商品です。

本学の河内木綿関連展示

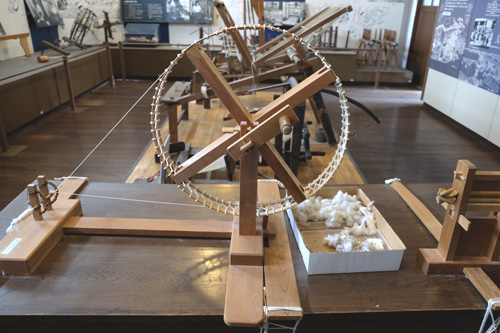

大阪商業大学商業史博物館の3階郷土史料室には河内木綿に関する展示室を設けています。綿の加工方法・用具や当時の綿製品、そして河内木綿の商品作物としての経済史的意義について展示解説をしています。

河内木綿の栽培と展示

記念館の外庭で河内木綿を鉢植え栽培しており、見ていただくことができます。夏には黄色い花が咲き、秋口から実が割れると、中から真っ白な綿が現れます。この鉢植え木綿の栽培はホームページでも紹介しますので、みなさんもご一緒に成長を見守ってください。