河内木綿について

2021年度の栽培日誌

◆ 2/28(月)収穫量のご報告・木綿たちの2年間

12月には、寒さや日照時間の少なさから、これ以上の収穫が見込めないことからワタ(木綿)を撤去しました。

そのときまだたくさんついていた未熟な実は、日当たりの良い屋内で、ポカポカと天日干しされていました。

あれからお正月もバレンタインデーも過ぎ、小さな実たちは冬のお日さまの光を浴びて乾き、ポンポンとはじけましたよ。

さあ、では、この天日干しされた綿の量(172g)を足した全体の収量を発表します・・・・・

<収量> 収穫した綿の総重量は 1,042g でした!!

なんと、1キログラムを超えました!

木綿たち、よく頑張りました。

昨年度の収量は168gでしたので、およそ6倍です。

収穫が増えた理由は、土の配合、肥料の配合、施肥のタイミングでしょうが、専門知識が十分でないため分析はできません。

ここでは、兄弟の成長記録のように、2年間の木綿の歩みを並べてみましょう。

| 成長・できごと | 2021年度 | 2022年度 |

|---|---|---|

| 播 種 | (苗をもらったため記録なし) | 5月8日 |

| 発 芽 | (苗をもらったため記録なし) | 5月19日 |

| 植付(鉢への植替) | 5月27日 | 6月1日 |

| 間引き | 6月8日 | 6月15日 |

| 花芽分化 | 6月19日 | 6/23 |

| 背丈の成長(50cm) | 6月20日...55cm程度 | 6月30日...50cm程度 |

| 背丈の成長(90cm) | 6月29日...90cm程度 | 7月6日...90cm程度 |

| 摘 心 | 7月1日 | 7月6日 |

| 1輪目の開花 | 7月2日 | 7月9日 |

| 夏秋のお客様(人間以外) | テントウムシ、亀、セミ、バッタ、蜂、蝶 | 蜂、セミ、テントウムシ、コガネムシ、蝶 |

| 害虫の襲来*1 | 葉巻虫、尺取虫 | - |

| 天災による被害 | 7月4日: 突風による茎折れ(木綿1株) | 7月15日:大雨・雹による枝折れ(枝1本) |

| 撤 去 | 12月4日 | 12月14日 |

| 収 量 | 168g | 1,042g |

*1 たとえばテントウムシも小さな葉を食べて歪ませてしまったりする点で害虫ですが、主観的な脅威の大きさで分類しています。

こうして見ると、昨年の木綿のほうが少しだけ成熟が早く(*2)、背丈が伸びるのも早かったと思います。見た感じも細くてすらりとたおやかな感じでした(風で折れた株もありました。)これに比べて、今年は低めにがっしりと、強く育ちました。茎葉を強くしたい場合、栄養成長から生殖成長の節目となる花芽分化が遅くなるよう肥料を調整するといいようで、成功したのかと思います。

*2 植付が去年のほうが4日早く、花芽分化も開花もそこから数えると同じぐらいの日数ですから、成熟スピードが違うとは言い切れないところもありますが...

それにしても、収穫量が一気に6倍(!)に増えたのはすごいことだと思います。昨年が不慣れすぎたとはいえ、極小スケールの緑の革命とでもいう感じです。

さて、これで、本年度の「河内木綿栽培日誌」は終了です。

コロナ禍の続く重苦しい中、生命力いっぱいにすくすく育ち、博物館に活力を与えてくれた木綿に感謝でいっぱいです。

ご一緒に木綿の成長を見守ってくださった皆さまにも、木綿に代わりましてお礼を申し上げます。

来年も、今年の木綿たちが残した種から、また木綿を栽培できるだろうと思います。どうぞご期待ください!

おつきあいいただき、ありがとうございました!

◆ 12/27(月)木綿の撤去

今年もお世話になりました。

木綿たちは、去る12月14日に撤去されました。鉢をひっくり返して、枝葉は処分、土は保存、まだ沢山実っていた小ぶりの実は一時回収となりました。

植木鉢のなかにはワタの根が張り巡らされているので、茎を持って軽く引っ張るだけでプリンのようにスポッと抜けます。

今年は去年の土(培養土)に砂と腐葉土を混ぜた土で育て、ひと鉢のみ、市販の培養土で育てました。前者は太くがっしりと育ち、後者はひょろりと細長く育ちました。根も、砂を混ぜた前者は細い側根がよく張っていますが、培養土のみの後者は太くゆるめに巻いています。見た目のどこをとっても強そうなのは前者ですが、どちらも雨風に負けず、最後まで実をたくさんつけました。

さて、撤去の際にまだついていたはじける前の実たちは、博物館で天日干しされています。何日もかけて少しずつ、ポン、ポン、と開いてきました。ぜんぶ乾いたら、全体の収量のご報告をしますね。

皆様どうぞ良いお年を!

◆ 11/12(金)中学生の職業体験

午後の3時間ほど、新喜多中学校から2年生が3名、職業体験に来てくれました。

大学生の姿には慣れたワタ(木綿)たちですが、中学生に会うのはおそらく初めて。ちょっと緊張したかもしれませんね。

[職業体験]

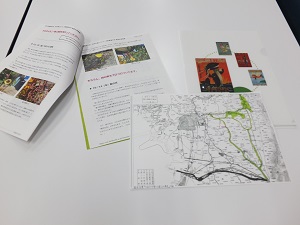

座学で河内木綿の歴史をかんたんに学んでから、昔の木綿の加工プロセスを、展示を見ながら知ってもらいました。いつもこの日誌で紹介しているワタと藍も見てもらいましたよ!

それから、18世紀・19世紀の人のように、綿の実から繊維をとりはずす作業(「綿繰り」と言います)を「綿繰り機」をつかって体験しました。

ふわっとしたコットンの房をひとつずつ、繊維の端っこを木のローラーに挟んでハンドルを回すと、白い繊維だけがローラーの向こう側に送られて、手前に種が残ります。

ワタの繊維は種にしっかりとくっついているので、ハンドルを回すのには力がいります。綿繰り機はキイキイ、キュルキュルと大きな音をたててきしみ続けます。

3人交代で20分も回したでしょうか。たくさんの綿の繊維がとれました。感想を聞いて、職業体験はおしまい。

[中学生の声]

終了後のおしゃべりでお聞きした、中学生のみなさんの感想を一部ご紹介します。

- 綿繰り作業はたいへんだった。同じことをずっと繰り返す仕事につきたいとは思わない。

(機械化の進んだ現代に生まれてよかったですね~!) - 大和川の付替は、学校の授業で知っていた。

(さすが地元の中学です!) - でも、この一帯でワタが生産されていたことは知らなかった。

(来てもらった甲斐がありました。) - 植物のワタを見たのも、綿の実を触ったのも初めて。綿繰りを体験したのも初めて。

(やった!)

...地元の若い人に、地域のかつての名産について知ってもらえて、ワタも私たちも喜んでいます。

[お土産]

3人は、お土産に、綿繰り作業ではずした「ワタの種」を持って帰りました。

どこかに植えてくれるかな?

「親」である木綿たちも、少しワクワクしていると思います。

おつかれさまでした。次は遊びに来てね!

◆ 10/29(金)かわいい空似

現在、藍の花は満開が少し過ぎた頃です。遠目には、まるいピンクのかたまりに見えるほど花がいっぱいついています。咲き初めた頃には花の色も白っぽく、ほっそりとまばらに咲く姿が可憐でしたが、今では紅の色合いが濃くなってがっしりと集団化し、しぶとそうに見えます。

一方、木綿(ワタ)もまだ花が咲いています。今年最初の花が咲いたのが7月初旬、それからもう3月半が経ちましたが、今もポン、ポン、と一日に一つ、二つ、新しいつぼみが開いています。

葉っぱは大量に茂っていますが、光合成に必要な日も短くなりましたし、ワタも年を取りました。そんなわけで最近は使える栄養分が少ないのか、花のサイズは夏に比べればあまりにも小さく、直径では半分程度にまでなっています。(夏は10~12cmほどの大輪だったのが、今では5~6cm程度です。)

小さな花が下を向いてしおれていると、ああ、こんなに寒くなってから、栄養も上の兄弟たちにすでに使われたのちに咲いたのだ・・・と少しあわれに思えます。でも、秋の風に乗って、この花にそっくりなお友達が飛来しました。藍の蜜を目当てに来た黄色い蝶々と、しおれた小ぶりなワタの花は、うっかり見間違えてしまいそうなほど大きさも色もよく似ています。

ワタの花としては平均的でない開花期・大きさ・状態の一輪ですので、蝶のほうも擬態でもないのでしょうが、擬態とすれば100点の出来でした。また遊びにきてね。

もちろん、綿の実もゴロゴロついてます。

◆ 10/14(木)藍の花

木綿の花がふわりふわりと咲いている横で、藍も控えめな白とピンクの花をつけています。夏中あまり姿を変えることがなかった藍には目を止めていませんでしたが、ハッと気づくと驚くほど変身していました。

藍ときたら別人にでもなったかのような変身ぶりで、花がついただけでなく葉も茎も何もかも変わってしまったのです。

夏の頃の藍は、大量の葉を生い茂らせ、それぞれの葉が我先にと太陽の光を奪い合っていました。葉の上に別の葉が覆いかぶさるような状態で、茎はほとんど見えず、小さな鉢の上は鬱蒼としていたものでした。

それが今では、すっきりと隙間だらけで葉は小さく少なく、硬そうな茎が主役となって上に向かって伸び、花が所在無げに風に揺れています。あの生命力はどこへ!? 思わず目を疑う変貌ぶりです。

さて、藍の花は、小さな花が穂のようにプチプチと咲いています。このような花のつき方は「穂状花序」と呼ばれます。たとえば、ラベンダーもこの仲間ですし、花が大きく華やかなものではグラジオラスがあります。(ちなみに、ワタのような花のつき方は「集散花序」と呼ばれます。)

あまり目立たない花ですが、甘い香りがするのか、蝶々が蜜を吸いにやってきました。ホッと癒されるような、優しい眺めです。

かわいらしい藍の花が見頃です。

◆ 9/30(木)ワタの繊維の変化

前回わかったことは、赤ちゃんの実の中にはもう白い繊維があることでした。ただ、その繊維は収穫される繊維とは違って、すぐに切れてしまう柔らかいものでした。

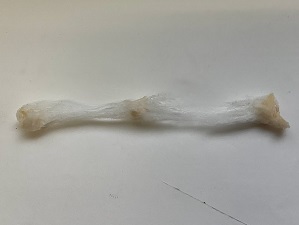

このワタの繊維の一本一本はとても細長いたったひとつの細胞です。種の表面から伸びて、ふかふかの綿をかたちづくります。写真からも確認することができますよ。

さて、「切って中を見てみた」結果では、とても早いうちから繊維が育っていることがわかりましたが、いったい成長のスタートはいつなのでしょう? 1971年の大野泰雄さんの論文によれば、繊維が伸びはじめるのはなんと花が咲いた日からだそうです。ひらひらした花びらに囲まれためしべの中で、開花の第1日目からさっそく繊維が伸びはじめているそうなのです。まったく、繊維の細胞はそんなに早く生まれているので、いくら小さな実でも切れば繊維が出てくるのは当たり前だったのです。

このほか、赤ちゃんの実の繊維が、量が少ないだけでなくまだ柔らかかった理由も、同じ研究からわかります。まず、繊維は2つに分けて呼ばれます。とくに細く長くなるものを「リント」、短いものを「地毛」と呼び、布を織る糸になるのは主にリントです。

花が開いた日に生まれるのは、リントになる繊維です。少し遅れて4日目ぐらいから地毛になる繊維が伸び始めます。リントは、最初の2週間ほどは縦にだけ長く長く伸びてゆきます(伸長生長といいます)。それから、太く強くなるための成長が始まります(肥厚生長といいます)。

長く伸びる成長は3週間半ほどで終わり、太くなる成長はそれからも5週間ほど、コットンボールがポンとはじける日まで続くそうです。

やはり、赤ちゃんの実の繊維はまだじゅうぶんに太く強くなっていないので、引っ張ればすぐに切れてしまうのですね。

また、赤ちゃんの実を割ってみた時、中の繊維が濡れていました。なんだか小さな子犬のようにいじらしく見えたものですが、この点も、同じ研究の中で計測されていました。ワタの繊維の水分は成長につれどんどん下がって(乾いて)ゆくことがわかっています。そうして、はじける頃にはフワフワになっているのですね!

この繊維がワタ自身に役立っているのかも気になりますか? 繊維があると風に乗りやすい(タンポポの綿毛のように)とか、切れにくい繊維に守られていると鳥についばまれにくいとか(あえて食べられて鳥に運ばれる植物もありますが)、理由はいろいろ考えられますね。でも、今回はここまでにしましょう。

[引用文献]

大野 泰雄 (1971)「綿繊維の形成とその微細構造の発現」『繊維と工業』4(7), 325-332,社団法人繊維学会

DOI https://doi.org/10.2115/fiber1968.4.325

お花の中にいる頃からずーっと成長しつづけていました!

◆ 9/15(水)赤ちゃんの綿実(朔/桃)の中身

予告どおり、ワタの実(朔・桃)の中身の報告をします。

みなさんももうご存じのとおり、はじけたワタの実は綿と種ばかりで食べられません。それでは、みずみずしい小さな青い実はどうでしょうか。調べるために、まだ赤ちゃんといえる小さな実をひとつ割ってみました。

青い実の中身を見たかったのは、食べられそうなところがないか、小さな実の中にもすでに白い繊維はあるのか、の2つに興味があったからです。

まず、ワタの実が食べられないのは、なぜでしょうか。毒があるから、美味しくないから、堅くて噛めないから?

じつは毒はあります。ワタはゴシポールという色素を持っていて、これが人体に有毒です。綿実油では精製してこれを除去するため安全ですが、実が食べられない理由のひとつです。

では、フグのように毒を慎重に取りのぞけば、美味しく食べられるのでしょうか? そうならとっくに食べられていそうですが...。じっさいに実の内側を見てみましょう。

割った断面はスダチにちょっと似ています。果皮と果肉、房のつきかたや薄皮がまるで柑橘系のフルーツのようです。ですが、残念ながら食べるところはなさそうです。実の中には、まだ軟らかい種と白い繊維がぎゅうぎゅうに詰まっていたのでした。口の中が糸だらけになりそうで、食べたくなりませんね。小さくてもすでに繊維があることもわかりました。

食べることはあきらめて、次に、白い繊維の状態を観察しました。

収穫した綿花(熟して開いた実)は、白い繊維がしっかりと種にくっついており、はがすのは力のいる作業です(手では大変なので綿繰り機を使います)。青い小さな実では、どうなのでしょう。

柔らかい種と濡れそぼった繊維が見るからに弱々しく、種どうしも頼りなげに寄りそっています。種をそうっと引っ張ってみると、種の表面から繊維が生えているのがわかります。もう少し離そうと引っ張ると、あえなく千切れてしまいました。

まとめです。ワタの実はいくら小さくても、果皮の下に食べられそうな果肉はありませんでした。種からはすでに白い繊維が生えていました。ただし、まだ弱く切れやすく、種の表面からもはがれやすい、かよわい状態でした。

準備ができるまでギュッと閉じていたんですね。

◆ 9/10(金)桃の中が気になる!

ワタの実は、熟すと自然に割れて白いコットンが吹き出し「綿花=コットンボール」になりますが、それより若い、固く青い実(朔)は、そのかたちから「桃」とも呼ばれます。

成長の順路は、花芽~花~朔(桃)~綿花(コットンボール)です。この中で大きさが変わるのは、花芽と桃のとき。共通点はどちらも色がグリーンで、最初は非常に小さく、わずかな日数で何倍にも膨らむことです。

さて、すくすくと大きくなる途中の「桃」の中では何が起こっているのでしょうか。じつは昨年から気になっていました。たとえば、まだ青いあいだは食べられそうな(フルーツらしい)部分もあるのか?白い綿はどのタイミングから伸びだすのか?

そこで、今年は心を鬼にして、成長中の実2つを割り、自然にはじけた実1つとあわせて3種類を見比べてみました。写真が多くなりますので、詳しくは次回ご紹介したいと思います。まずは小さい実・中くらいの実・大きい実(熟してはじけたもの)それぞれの断面、中身、種などの写真をお楽しみください。

ちいさな綿の実の中身はふわふわ?それとも?

◆ 9/4(土)距離で印象が変わります

朝夕は少し過ごしやすくなりましたが、日中はまだ夏そのもの。暑い国生まれのワタは夏バテもせず、収穫シーズンまっさかりです。最近では、かわいいコットンボールが毎日見られます!

ただし、パッと見には野放図に伸びた草木に見えるかもしれません。離れたところからワタを眺めて、「わざわざ見に寄らなくてもいいかなあ」と思う人もいそうです。

というのも、収穫期のワタは、遠目にはじつに地味な姿なのです。コメのように一様に金色の稲穂が揃ってさらさらと実るものとも、タンポポのようにすっと伸びた茎の先に大きな綿毛が揺れるものとも違って、ワタは、緑色に茂った枝葉や茶色い収穫後の萼(がく)、枝についたままの枯葉などが白く愛らしい実をすっかり隠してしまっています。

ですが、遠目の印象だけで興味をなくすのはもったいないのではと思います。近づいてよく見ると、少なくとも3つ4つは、ポンとはじけたばかりで真新しい純白の実が見つかります。見つけると、思わずにっこりしますよ。

ひとりでできる宝探しゲーム(所要時間1分)...

◆ 8/25(水)綿の実ゴロゴロ!

暑い夏休みの間にも、ワタは毎日花を咲かせて、着実に実を結んでいました。今年は驚くほどたくさんの青い実「朔(さく)」をつけています。多い株では20個もの実をつけて、しっかりと誇らしげに立っています。全体では100個ほども!まだ花もありますのでこれから増えていくと思います。

朔は、かたちは桃に、質感は青梅に似ています。おいしいフルーツのように見えますが、食用ではありません。もう少し待てば、この実がポンとはじけて中からふかふかの綿が出てきます。

食べることでいえば、白い綿の中にスイカの種より少し大きいぐらいの種がいくつも入っており、この種から絞った油は「綿実油」として食べることができます。天ぷらがさくっと揚がるようですよ。

今年は豊作です!

◆ 8/10(火)朝から夜までの命

今日も、うす黄色の花が咲いています。

さて、木綿の花の命はおよそ一日で、翌日には静かにしおれてしまいます。

たった一日のために、こんなに大きな美しい色の花びらを用意しているのです。

花芽はたくさんついていますので、次々と花は見られると思います。

少しの日陰でも、涼しげに楽しそうに咲いています。

◆ 8/7(土)ジャパン・ブルー、渋沢栄一、ジーンズ。

木綿の花が毎日きれいに咲いている横で、藍も元気に生い茂っています。

藍も日本人に身近な植物で、濃い青の染料をとるのにつかわれます。東京オリンピック2020のエンブレムの色、ジャパン・ブルーがまさに藍色です。かなり濃い青でしょう?

さて、「青は藍より出でて藍より青し」といいますが、ほんとうに、藍で染めた青色の方が藍本来の色よりずっと「青い」のです。

まず、いったい、染めるのには藍のどこを使うのでしょうか。いつか青い花や実がついて、それを絞って染めるのでしょうか? いえいえ、ちがいます。 染料になるのは葉っぱや茎なのです。ですが、写真のとおり、葉っぱも茎も緑そのもの。太陽に透かして見ても青い色は見えません。どこに青い色が隠れているのか、不思議だと思いませんか?

藍は、たしかに葉や茎のなかに色素のもとを持っています。ただし、この色素のもとは透明なので、藍の葉や茎は青く見えないのです。ところが、藍がケガをすると、傷口からしみ出た透明な液が、やがて濃いブルーに変わります。

これは、透明な色素のもとが、空気中の酸素にふれて変化するためです。できた青い色素を「インディゴ」といいます。ジーンズの好きな人は、インディゴ・ブルーという言葉をよく目にしていませんか。その染料と同じ物質です。

ちなみに、空気にふれると色が変わるものはたくさんあります。たとえば、リンゴやバナナは皮をむいてしばらく経つと黒くなってしまいますよね。ほかには、鉄も、濡れて空気にふれると赤茶色のサビ(酸化鉄)になります。この「赤色」は、お化粧品(くちべになど)にも使われています。

このように、青色の「もと」をからだの中に持っているので、藍は、日本でも昔から布を染めるのに使われてきました。さらに木綿が普及すると、これを染める藍も大量に買われるようになり、江戸時代の代表的な商品作物となりました。

最も有名なのは阿波(徳島県)の藍ですが、日本中で作られており、埼玉県にある渋沢栄一の生家も藍を生産していました。藍の栽培も、固めた染料(藍玉)の製造販売もしており、栄一も十代のころから買い付けの手伝いなどをしていたそうです。

藍も商業史上とても重要な作物です。木綿とあわせて、見に来てくださいね。

木綿のとなりで待ってます!

◆ 7/23(金)いろんな虫の来訪

木綿の様子を見に行ったら、鉢植えからセミがまっすぐ飛び出してきて、その唐突さとスピードに驚かされました。

気を取り直して葉の裏をそっとのぞくと、黒いテントウムシの姿が。コガネムシも飛んできて、もりもりと葉っぱを食べて逃げてゆきました。夏真っ盛り、いろんな虫が木綿を訪れています。

誰の仕業か、葉っぱが細胞分裂の活発な赤ちゃんだった時にかじった悪い虫もいます。その証拠に、その葉は縮れてシワシワで、他の葉とはずいぶん違う形です。傷を受けた部分は育たず、残った部分が細胞分裂を続けるので、こうしてねじれてしまうのです。

葉で作られた栄養は、花や実が育つためにも使われます。今年は花芽がたくさんついているので、花芽どうしでも栄養の取りあいです。ねじれた葉でも光合成はできますが、効率が悪くなるようです。虫が少しかじったせいでその量が減るのは困ります。

虫の姿を見るのは楽しいけれど、木綿が弱らされてはいけません!

ここは厳しい目で見たいと思います。

蝉ロケットの発射台にも。

◆ 7/15(木)雨柱の中

14日午後1時、肌が焦げそうなぐらいの晴天から一転して雨が激しく降りました。雷鳴が轟き、クラッシュアイスのような雹が勢いよく空から落ちました。遠くからは一帯に立つ太い雨柱が見えたそうです。

みるみるうちに博物館の前は、大きく透明な池のようになりました(水深14cm)。木綿の鉢を避難させる間もありませんでしたが、深めの水に取り巻かれて鉢が固定されたせいか、鉢ごと倒れることにはなりませんでした。

雨や雹に強く打たれたことが原因で、大きな枝が1本裂かれてしまいました。傷が白くて痛々しく、気の毒です。2株の木綿が傾きましたが、これは後でまっすぐに戻すことができました。全体としてのダメージは小さかったと思います。

雨が小ぶりになると、水はすーっと引いてゆきました。一般に冠水が農作物に及ぼす影響には、ごみ・土砂の流入や泥に含まれる菌による汚染などがあるようですが、植木鉢の縁までは水位が達しなかったうえ博物館前は舗装されしっかり清掃されていましたので、その心配はないように見えます。

雹にも負けない強さ!

◆ 7/12(月)車に乗って

今朝は花が4輪咲いています。

じつは、博物館の木綿は先月24日に少しだけメンバーチェンジをしています。木綿14鉢中3鉢が大阪歴史博物館にもらわれていき、別の1鉢が他所からやってきました。後者については別の機会にまたお話しますね。

さて、大阪歴史博物館でも木綿を地植えで育てていらっしゃったのですが、日当たりが調節できる鉢植えも便利なものですから、少し丈夫に育った頃にお裾分けしました。

植物として、木綿はできるだけ多くの場所に子孫を残したいはずです。風や鳥に頼らずとも人間が鉢ごと抱えて移動させてくれるのは、効率がよかったのではないでしょうか。当館としても博物館連携がはかれて嬉しく、(都合のいい考えかもしれませんが)木綿と人間がWin-Winだったのでは、と思うお引越しです。

元気に育ってね!

◆ 7/9(金)開花、一輪め

夏のオープンキャンパス第1日目を目前に、1つめの花が開花しました。

少し前までは、花芽をめくると「これがつぼみかな?」と思う程度の小さな粒が見えているだけでしたが、あっという間につぼみが膨らみ花びらが開いて、きれいな花が咲きました。昨年の木綿の種を育てているので当たり前ですが、今年の花もきれいな薄黄色です。

ところで、数日前の摘心の際には、すでに蜂が待ち遠しそうにウロウロしていたのです。真緑の花芽ばかりでつぼみの姿も見えなかったのに、かすかな花の香りをかぎあてることができるのでしょうか。人間にはない力にいつも驚かされます。

今年もたくさん咲きますように。

◆ 7/6(火)摘心

木綿が伸びるのはあっという間で、背の高いものではもう90cm! 博物館では、これ以上背が伸びないように摘心をしました。

木綿はじつは、条件さえ整えば人間の背丈よりずっと高くまで伸びることができる植物です。ですが、あんまり伸びてしまうとデメリットも生じます。

第一に、不安定になります。根を張るスペースの限られた鉢植えですから、しっかり根を張れずに背ばかり高くなると、いかにもバランスが悪そうでしょう?

第二に、上に伸びることに栄養を使った木綿はヒョロヒョロとした体になりがちです。去年は強風で1本折れてしまいましたから、今年は横にもどっしりと育ってほしいと思います。

第三に、葉や茎よりも花実に栄養を使ってほしいという、収穫の効率に関する身勝手な理由もあります。

ですので、今回は(またまたかわいそうですが)60~70cmに高さを整えました。

摘心の作業は、高さを見定めて節の少し上でバッサリと切ります。主に「成長点」を摘むことが目的です。成長点は葉の間のとても小さいところで、木綿の頂点にもあります。ここでは細胞分裂が活発に行われ、葉などが作られます。これ以上「上」に伸びてほしくないので、頂端の成長点を取り去ってしまうべく、そこを含む部分を切りました。

背丈を揃え終わったら、根を触らないように鉢の隅っこを少し掘り起こし、鶏ふん肥料を入れました。少し背が低くなった木綿たちへのいたわりになればいいのですが。

小さな木綿(60cm未満)は免除されました。

◆6/30(水)成長のバランス

大きなものでは、木綿の背丈は50cmにもなりました。

先週は肥料をやりましたし、お日さまの光もたっぷり浴びて、しっかりとした姿に育ってきました!

ですが、よく育ったと目を細めて眺めているだけでは、十分ではありません。

前回ふれた栄養成長と生殖成長ですが、木綿は、花芽がついてもまだ栄養成長を続ける植物です。(花芽分化を境に、個体の茎葉はそれ以上大きくならない植物もあります。)

となると、放っておくと、花芽はつけながらもどんどん上に伸びていきますし、あまり大きくなると、その体を維持するために必要なエネルギー量もまた大きくなってしまいます。

そろそろ、体が大きくなりすぎないように成長点を摘むタイミングを見計らう時期になってきました。

木綿は、私たちのこんな思惑を知っているのでしょうか? 間引きをされたり成長を見張られたりはしますが、毎日きちんと水を与えられ、すくすくと元気に育っています。

まだまだ上に伸びる力を感じます。

◆ 6/23(水)花芽分化

発芽(5/19)から35日目、木綿に花芽がつきました。早くも大人の仲間入り!という感じです。

というのも、この花芽がつくことを花芽分化といって、植物のライフサイクルを切り分ける目印にするからです。作物栽培では、個体維持のための「栄養成長」と種族維持のための「生殖成長」に分けて、作物の管理をします。

栄養成長は、種から芽を出し、茎や葉や根っこが大きく育つこと。生殖成長は、花が咲き、実をつけ種を作ることをさします。こうして花芽がついたので、先月には小さな双葉だった木綿が、もう子どもを残す段階に入った、ということになります。植物の成長は早いですね。

さて、なぜこうしてライフサイクルを2つに切り分けるかというと、収穫したい対象に植物が栄養をふりわけるように、ある程度人間が介入できてしまうからです。収穫したい対象は、木綿であれば、綿(コットン)をとるための実ですし、たとえばキャベツなら葉っぱです。

木綿なら茎葉は実を沢山つけること(栄養成長<生殖成長)、キャベツなら逆(栄養成長>生殖成長)に向けて誘導したいというわけです。介入の方法には、温湿度のコントロール、施肥や摘心などがあります。日誌でもまたご紹介しますね。

それでも、節目は節目。木綿におめでとうと言いたくなるタイミングです。

大人の仲間入り!

◆6/15(火)間引き

木綿が10~15cmほどに育ってきたので、間引きをしました。

これまで1つの鉢に2~3株(本)の苗を育てていましたが、よく育ちそうな1株だけを選んで残します。残りの株はかわいそうですが切ってしまいます。

隣と比較して成長が遅いというだけで健康そうな株を切るのは、心が痛むものです。植物の間引きに感傷的になるのは、幼い木綿から未来を奪ったと思うからでしょうか。毎日野菜を食べて、ベビーリーフも美味しくいただくのにちょっと非合理ですね。

さて、間引きをする理由は、残した1本の木綿に光・水・栄養が足りるようにするためです。綿は商品作物ですから、土地面積・水・肥料等は効率的に投入しなくてはいけません。それに、もしも間引きをしなければ、木綿が大きく育つにしたがって、光を浴びるための地上のスペース、根を張るための地下のスペース、水、栄養分などの奪い合いが始まるでしょう。競争で個体が弱くなれば、土壌微生物や虫などにやられてしまうかもしれません。

鉢はスッキリしてしまいましたが、ほどなく頼もしく茂ってくれるはずです。

選ばれた木綿が強く育ちますように!

◆ 6/1(火)大きな鉢にお引越し

木綿を苗用のポットから鉢に植え替えました。大きなバケツに追加の土を、そのほかシャベルやスコップを用意しました。

作業は、根を傷めないよう優しく慎重に。苗を土ごとポットから抜き出して、鉢の中の、少しくぼませた土の上にそっと置きます。周りに土を入れて、表面を整え、じょうろで軽く水をかけて、完了です。

外はすっかり夏の日差し。ずらりと鉢が並んでいます。

広い土の中でグーンと根を張れます。

◆ 5/31(月)5月の天気と苗

5月下旬は雨後に大きな虹がかかったり、大雨が降ったり、豊かな雨に恵まれました。反面日差しは弱かったけれども、木綿の芽はすくすくと上に伸びました。

双葉(子葉)の間からは、ちょこんと本葉が見えていますよ。

もっともっと大きく!

◆ 5/19(水)芽が出ました!

14日には木綿のひとつめの芽が土からピョコッと顔を出し、それからわずか数日で他のポットからも芽がぽんぽんと出ました。

立派な葉っぱが元気そうで、数もこれだけあれば安心です。今の背丈は3cmほど。5cm程度になったら鉢に植え替える予定です。

次回は、大きな鉢へのお引越し。

◆ 5/12(水)藍も栽培中

今年は、一鉢だけ「藍」も育てています。藍の葉は古くから染料として利用され、江戸時代の代表的な商品作物です。また、河内木綿の美しい模様も藍染めによるものです。商業史博物館にぴったりの組み合わせですね。

今年の大河ドラマでは、渋沢栄一の生家で藍を栽培していたシーンがあったそうです。よかったら藍の鉢もあわせてご覧ください。

藍も夏ごろ可愛らしい花をつけるようです。

◆ 5/8(土)苗づくり、土づくり

木綿が二枚の小さな芽を出すためには、光・温度・水が必要になります。発芽の条件は植物の種類ごとに違いますが、木綿は、明るい光(好光性)、高めの温度(木綿は暑い国の出身です)、水のすべてが必要です。種は一晩ほど水に浸けておきます。

まだどれが発芽するかわからないので、小さなポットで苗づくりをしています。土もしっかり準備して、ポットで育てた苗は、根を傷めないように土ごと鉢に植えこむ予定です。

すこやかに育つよう、良い土のベッドをご用意。

◆ 4/26(月)綿繰り機で種の準備

種は、昨年収穫したものを使います。

手触りはフンワリ柔らかいものの、綿の繊維は種子表面から直接生えていますので、手でむしり取ろうとすると強い力が必要です。のちに繊維も使いたいので、博物館3階体験コーナーの展示資料「綿繰り機」を利用して分離しました。

綿繰り機には2本のローラーがあり、白い綿の先を挟み込んでハンドルを回すと、からめとられた繊維だけが向こう側に送られ、固い種が手前に残ります。

すぐに50個ほど取れました。

去年の綿の子どもたちです。元気な芽が出ますように!