授業の事例紹介

高校における実践報告「京都すばる高校みんなごと化プロジェクト3年間の軌跡 ~ビジネスを学ぶ生徒達による地域での真剣勝負~」

Pick Up Lesson Vol.104

高校における実践報告

京都すばる高校みんなごと化プロジェクト3年間の軌跡 ~ビジネスを学ぶ生徒達による地域での真剣勝負~

京都府立京都すばる高等学校 商業科教諭 北川 博士

地域協働学習実施支援員 三木 俊和

1 はじめに

本校は昭和60年、急激な「国際化、情報化、サービス経済化」の進展にともない、専門教育としての商業教育を効果的に行うため、また最新の機器を活用して時代のニーズに応えるために単独商業高校として開校した。さらに高度情報通信社会の到来で、平成15年度から新たに情報に関する学科を設立して「京都府立京都すばる高等学校」と改称し、商業と情報の二つの学科で構成する専門高校として新しく出発した。また、平成31年度には商業に関する学科を起業創造科と企画科に学科改編を行い、昨年度本指定事業3年間の完成とともに新学科最初の卒業生を出すことができた。

今年度からの新しい取り組みとして「オフィスカジュアルデー」を試行している。この取り組みは、企業におけるオフィスカジュアル導入事例が増加し、服装規定を撤廃する企業が増える流れの中で、ビジネスマナー教育の一環として、週に1日を目安にオフィスカジュアルを踏まえた私服登校を認めるものである。また、制服の着用も可とし、教職員も率先して適切なオフィスカジュアルを実施する。2学期より本格実施している。

2.新学科(起業創造科・企画科)について

平成31年度の改編により「起業家精神で地域社会をデザインする」をコンセプトに起業創造科と「企画力で京都と世界をつなぐ」をコンセプトンに企画科が誕生した。両学科ともに「地域協働」を軸とした、系統的かつ学科のコンセプトに合致した連携授業を目指して取り組んでいる。1年次のビジネス基礎をスタートに3年次の課題研究をゴールとしたカリキュラムとなっている。そして、3年次の課題研究への架け橋として学校設定科目(起業マネジメント・グローバルビジネス)を2、3年次に配置している。

3.「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」について

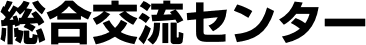

この事業は、高等学校等と市町村、高等教育機関、産業界等と協働してコンソーシアムを構築し、高等学校等における地域課題の解決等を通じた探究的な学びを実現することにより地域人材を育成することを目的とし、令和3年度まで3年間の研究指定を受け実施した。事業初年度に作成した地域協働の全体構想イメージ図(グラフィックレコーディング)は以下の通りである。

⑴ みんなごと化プロジェクトとは

「じぶんごと」は、他人事(たにんごと・ひとごと)の反対の意味を持つ造語である。この事業指定以前から本校では、「じぶんごと化プロジェクト」として、地元である京都伏見の課題を、他人事ではなく自分のこととしてとらえ、その解決策を考える実践を行ってきた。この事業では、それをさらに発展させ、「みんなごと化プロジェクト」を行った。一人ひとりの小さな「じぶんごと」は、集まることで大きな「みんなごと」となり、社会を変える力となる。この「みんなごと化プロジェクト」により、常に地域社会に対して当事者意識を持ち「住んでよし、訪れてよし」の実現に向けて主体的に行動できる人材の育成を目指した。

⑵ コンソーシアム体制とは

この事業の柱にコンソーシアム体制の構築がある。これは、「高校を核とした地域創生」と「社会に開かれた教育課程の実現」の基盤となる協働の組織体制である。教員個人のつながりやネットワークで実施する取り組みだけでなく、チーム・組織体として実施する体制づくりがこのコンソーシアム体制である。この体制を機能させるには、学校とコンソーシアムが育てたい生徒像を設定・共有し、PDCAサイクルを構築することが大切である。そして、「何を学ぶのか」「どのように学ぶのか」の高校側の授業づくりと、「誰と学ぶのか」「どのような環境で学ぶのか」の地域側の環境づくりを合わせたカリキュラム開発を行う。コンソーシアムは、生徒・学校・地域の状況に合わせた柔軟なコーディネート機能を発揮する必要がある。本校では行政、大学、地域金融機関、地域企業、地域NPO等の方々に参画いただき、真の地域の声を反映させた学習プログラムの研究開発が3年間で実施できた。特に、コンソーシアム体制における「地域協働学習実施支援員(地域コーディネーター)」の役割が重要であり、これからの高校現場では必要不可欠な存在である。

⑶ 地域協働学習実施支援員とは

地域協働授業を実施する上で、高校だけで計画、実施するには限界がある。そこで高校と地域とをつなげるのが、この地域協働学習実施支援員である。本校では、LLPまちとしごと総合研究所共同代表三木俊和様に、週2回の担当教員との連絡会議および地域協働授業におけるファシリテーターの役割を担っていただいた。

地域協働学習実施支援員の設置により以下の実施体制が出来たと考える。

①連携における授業目標の共有化

週2回の連絡会議が実施できたことは大きな成果である。担当教員と何度も意見交換、情報共有をすることで、教員の連携授業設計上のねらいや目標を共有化することが出来た。

②授業テーマと合致した連携先の構築

授業目標が共有できたことで、授業のテーマに即した最適な人、企業、地域などの連携先と繋がることが可能となった。教員の個人的なつながりや高校とのつながりでは出会うことが難しい連携先との授業の構築が出来る。

③教員の意識の変化

今までは連携先探しや地域との事前の打ち合わせ等の実施までに高いハードルが存在していた。地域協働学習実施支援員の設置により、授業構築の相談窓口が出来上がり、担当教員の高い壁がなくなりつつある。今後、すべての高校に、この役割を担う地域コーディネーターの存在が必要となると考える。

⑷ みんなごと化に向けた取り組み

みんなごと化達成に向けて研究指定の3年間に取り組んだことを紹介する。

①学科グランドデザインの作成

新学科スタートと指定事業開始が同じになり、学科の特色を活かす地域協働の取り組みにするために「学科グランドデザイン」「学科ルーブリック」を作成し、新学科の目指すべき旗印とした。

②学校設定科目を活用した系統的授業の構築

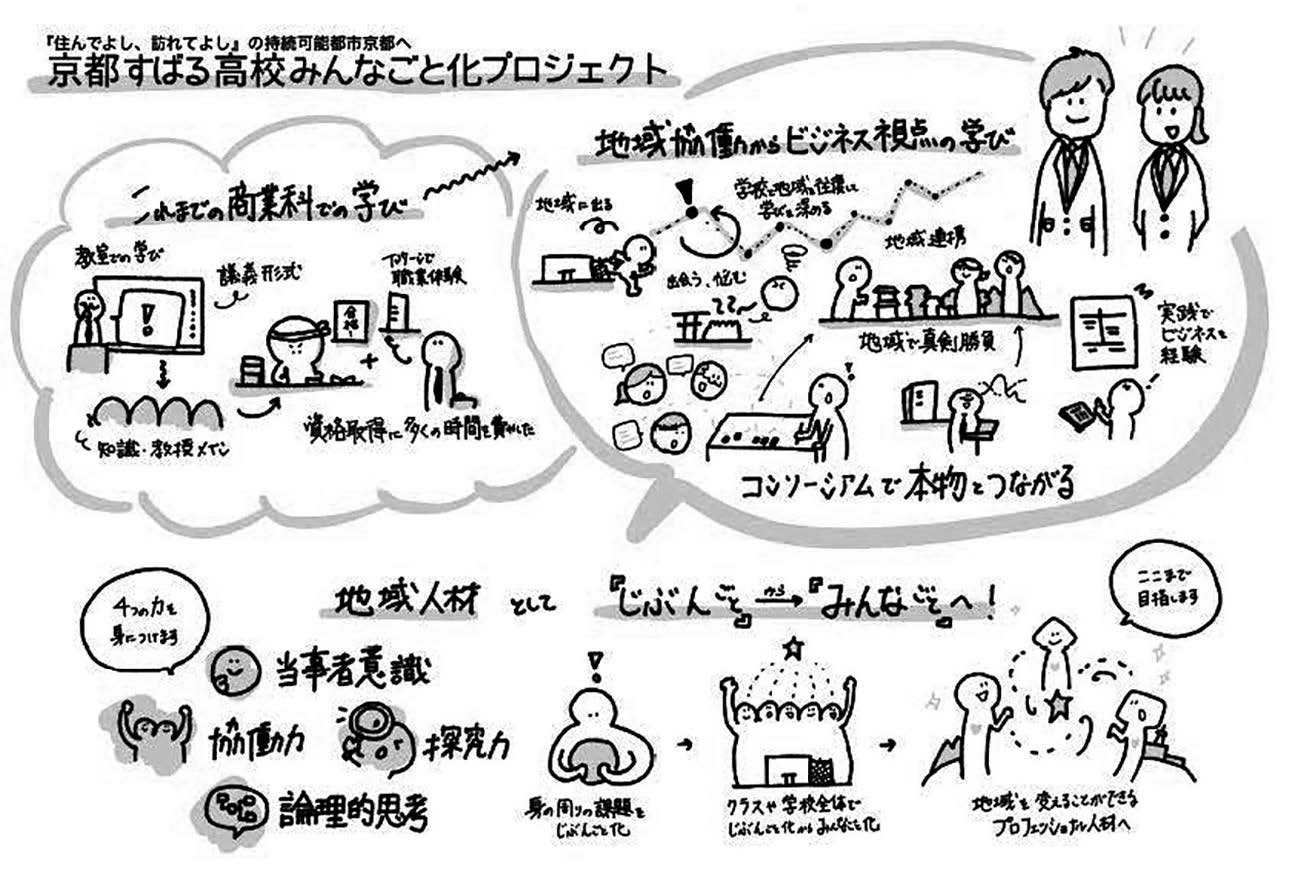

起業創造科「起業マネジメント」の授業では、構想イメージ図に基づき、当事者意識・探究力・論理的思考力・協働力を育てる「創造実習」、地域の中小企業を訪問する商いリサーチや社会起業家を中心とした多様な外部講師から学ぶ「かっこいい大人講演」を行った。

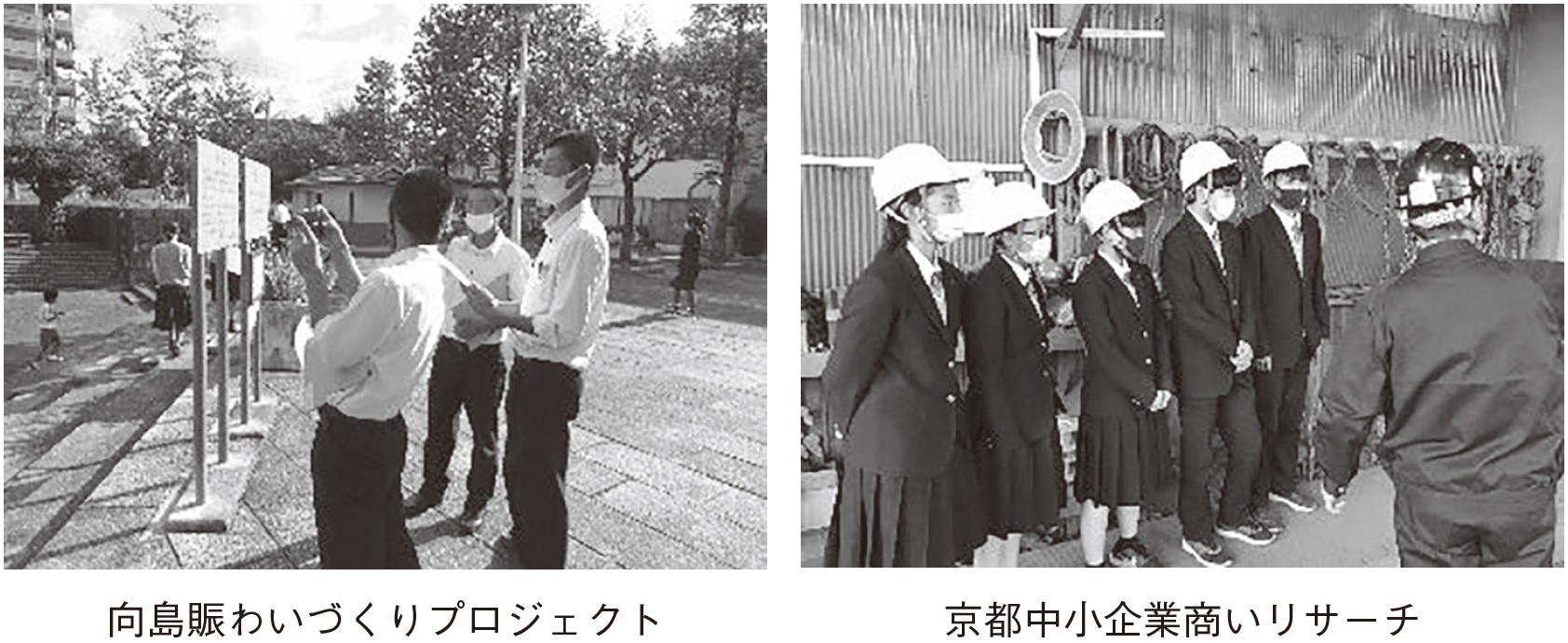

企画科「グローバルビジネス」の授業では、構想イメージ図に基づき、社会問題に当事者意識を持たせるための「じぶんごと化プロジェクト」、さらに世界の途上国の課題解決を協働で取り組む「みんなごと化プロジェクトを行った。

③課題研究の改編

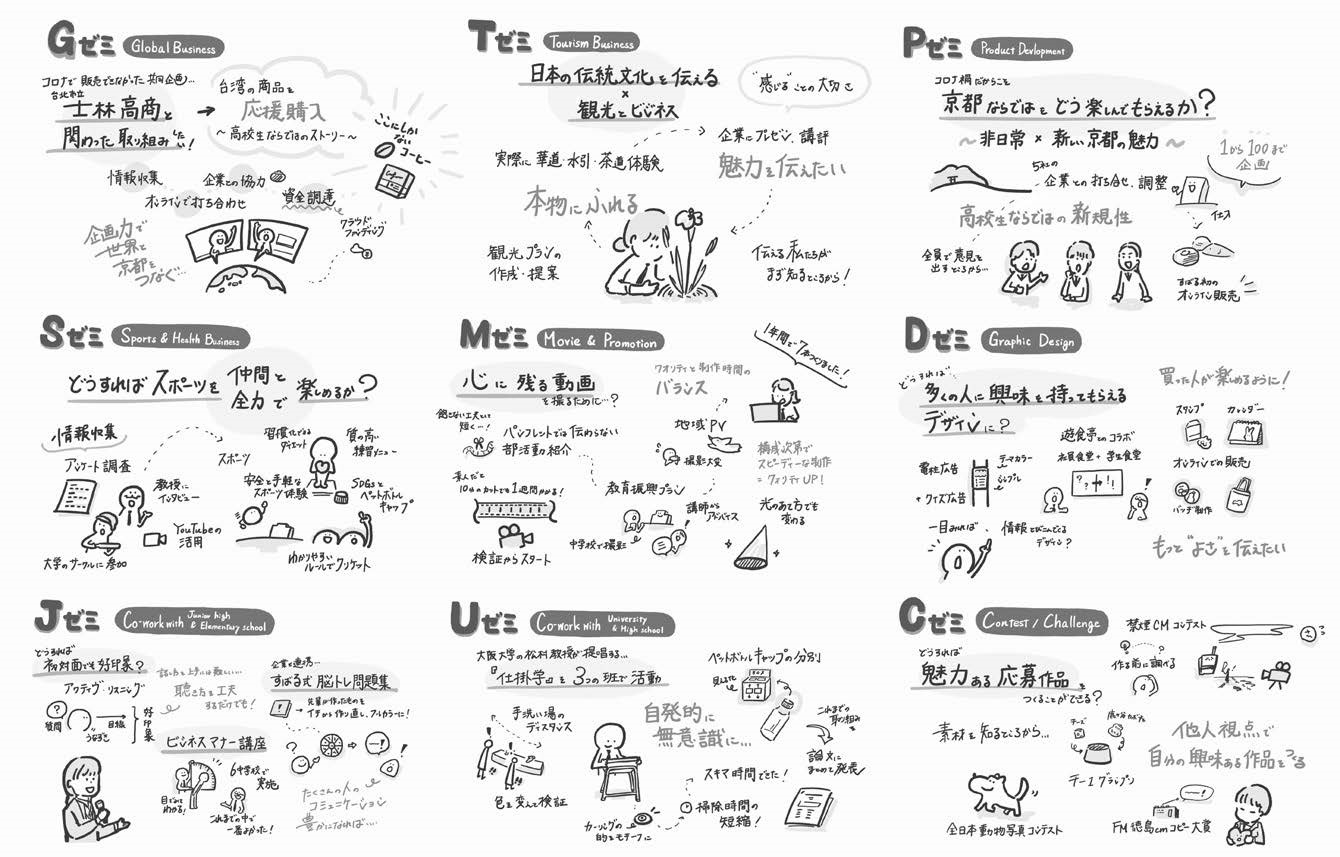

既存の課題研究の講座を改編し、すべての講座が社会と接点を持った探究型のゼミ形式の授業とした。また、毎回の授業の振り返りと社会とのつながりを考えるためにゼミレポートを課した。各学科の開講ゼミは以下の通りである。

4.おわりに

本校では、令和元年度より、新学科のスタートとともに、「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」に取り組んだ。地域とつながる学びを軸とした探究的な学びを行っている。地域の未来を自分たちの手で創造されている大人の方々との出会いや地域での経験学習での"失敗"や"成功"体験を通して新しい気づきが生まれた。新学科1期生(令和3年度卒業生)が、「京都の未来を自身で創造したい」という情熱ある地域人材になってくれることを期待します。